内蒙古农业大学芒来教授是我国马业科学的领军人物,是我国年轻一代的马业教学科研工作者代表性人物、内蒙古自治区新一代养马学教学科研的奠基者和创始人之一,是我区、我国乃至全世界著名的年轻一代马科学研究者,是大家公认的蒙古马拯救者、蒙古族马文化的守望者和传承者、蒙古马遗传资源挖掘者及保护者和蒙古马保种工作的组织者,是名副其实的草原象征蒙古马灵魂的寻觅者。芒来教授对蒙古马保护、利用和产品开发以及马产业建设、马业科学研究、马文化传播推广等领域做出了重大贡献。

芒来教授1962年8月9日生于“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的锡林郭勒草原(镶黄旗)一个普通牧民之家,8岁就离开父母,开始了学习生涯。曾就读于呼日东郭勒嘎查小学、鸿格尔乌拉苏木初中、镶黄旗蒙古族中学(初三)、锡林郭勒盟高中、内蒙古农业大学、东北农业大学、日本国东京外国语大学及日本国东京大学等学校,塔林夫(草原之子)芒来教授从校门到校门、从小学到第二个博士和博士后连续艰苦学习29个春秋。1993年7月在东北农业大学获得了农学博士学位。国际上对马咽鼓管囊生物学机能方面的研究已进行了近1个世纪,但对该器官的功能、形状、体积、准确位置等问题仍未解决。这一问题的解决对马咽鼓管囊生物学机能方面具有国际性的研究价值。芒来教授2000年3月在世界名校日本国东京大学通过马学成果获得了第二个博士学位——兽医学博士,成为我区历史上第一个双博士学位获得者。2007年11月在东京大学从事博士后研究。2009年被评为“内蒙古农业大学长江学者后备培养”人选;2011年被评为内蒙古自治区“草原英才”人选;2011年再度获得了“内蒙古自治区杰出人才奖”;2002年、2004年、2008年和2010年连续4次被评为“内蒙古自治区‘新世纪321人才工程’第一层次人选”;2004年被评为第七届“内蒙古十大杰出青年”;同年,被评为“内蒙古优秀留学回国人员”和入选国家“首批新世纪百千万人才工程第一、二层次人员”(全区4位);2005年获“享受国务院特殊津贴专家”称号;2011年获得了“伊利情”第三届“感动内蒙古人物提名奖”;2010年9月任内蒙古农业大学副校长,成为内蒙古农业大学60年的办学历史上从蒙汉双语授课班毕业生中产生的第一任副校长;自治区人民政府主席巴特尔的对口联系专家。

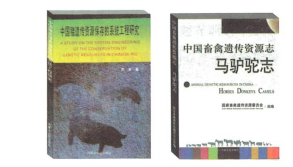

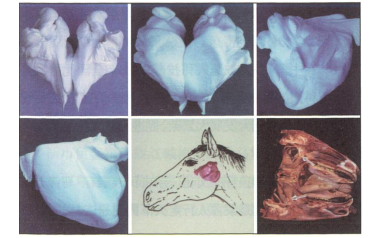

芒来教授早在1993年就在国内第一个提出了“畜禽遗传资源保存的系统保种新理论”。全国15名该领域知名专家教授对芒来教授的研究成果“中国猪遗传资源保存的系统工程研究”进行了评审,一致认为在理论和方法上有重大突破,具有重大科学意义和实用价值。该理论首次对畜禽现有随机保种理论的核心作了详细的理论分析和计算机模拟研究,并指出了传统的随机保种理论的许多不足,因而,“畜禽遗传资源保存的系统保种新理论”成为芒来教授在动物遗传育种领域做出的又一个标志性成果之一,为我国畜禽遗传资源系统保种工作作出了杰出的贡献。特别是在我区成立60年以来,第一次把阿巴嘎黑马鉴定为独立于蒙古马四个类群的我国新地方品种马遗传资源,并由芒来教授亲自执笔编纂,收录到《中国畜禽遗传资源志·马驴驼志》一书中。2000年,芒来教授制作出世界上第一个马咽鼓管囊(喉囊)Silicon模型,即喉囊的“地图”,填补了世界上没有马咽鼓管囊模型的空白,该成果达到国内领先、国际先进水平。为马咽鼓管囊生物学特征的解明、马咽鼓管囊疾病的诊断、治疗和预防等诸多方面提供了新颖而翔实的实验数据,在国内外马业科学界引起了轰动。

芒来教授于2000年4月3日从国外返回母校开始工作,于2000年6月从讲师破格晋升为教授。国内第一次在内蒙古农业大学设立研究生培养的“马业科学”研究方向,他成为农大历史上第一个培养马业科学研究生的教授。2001年(当时39岁)成为内蒙古农业大学最年轻的博士生导师,并从事本科生和研究生的“动物数量遗传学”、“动物遗传学”和“马业科学”等畜牧专业主干课程的教学工作(用蒙汉两种语言讲授)。在教学和科研任务十分繁忙的情况下,仍积极参与学校和院系安排的各项学生课外活动,芒来教授共培养博士、硕士研究生59人(包括在读生)。由于在本科教学和人才培养方面的杰出贡献,2005年,芒来教授被评为首届“内蒙古十位师德标兵”;2006年教师节被评为“全国师德标兵100名中重点宣传10名对象”之一,受到当时教育部部长陈至立同志和副部长袁贵仁同志的接见,并在人民大会堂代表全国师德标兵向全国人民教师致教师倡议书;2009年被评为“内蒙古农业大学组建10周年突出贡献奖”获得者。2008年芒来教授个人投资80万元,在家乡建立了“镶黄旗铁河(野马)青少年科普素质教育基地”,受到了社会各界的好评。

芒来教授长期从事马业科学的教学和科研工作。出版了《马在中国》(中英文对照版)、《马业科学》(蒙、汉文版)、《轻种马饲养标准》(汉文版)、《数量遗传学》(蒙、汉文版)、《养马与马术学》(汉文版)、《中国畜禽遗传资源志·马驴驼志》(汉文版)等20部专著和教材,其中有13部属于马业领域的专著和教材。尤其是芒来教授亲自撰写出版的《蒙古人与马》(蒙文版)、《蒙古族马文化》(日文版)、《内蒙古自治区蒙古族马文化》(蒙日文对照版)、《蒙古族策格文化》(蒙日文对照版)、《乌珠穆沁白马》(蒙汉文对照版)等5部马文化专著,《蒙古人与马》被选入教育部人文科学百所重点研究基地内蒙古大学蒙古学研究中心学术著作系列(TOMUS9)专著,并获得2004年度第14届国家图书最高奖项——中国图书奖;《马在中国》一书被选入科技部2011年全国优秀科普作品20部推介名单之中;《牧业小百科》和《兽医手册》获得了北方十省市(区)优秀科技图书奖一等奖和二等奖。为推动自治区马文化大发展大繁荣,促进民族文化大区向民族文化强区跨越作出了卓越贡献。

世界上每个民族都有着自己悠久的历史和独特的文化。蒙古民族素有“马背上的民族”、“马上行国”之美誉,千百年以来,马不仅是蒙古人行走天下的交通工具,同时也是创造、传承蒙古民族悠久历史和灿烂文化的重要载体。蒙古人认为:马是上天给予人类最完美、最善解人意的动物,是如同家人般的亲密伙伴。自古以来,生活在草原上的蒙古人从出生的那一天起就在马背上成长,马鞍就是蒙古民族生命的摇篮,马镫就是其感悟世界的起点,“马使蒙古人拥有了世界”,蒙古族人民对马有特殊的情怀。马既是草原游牧文化的灵魂,更是蒙古民族精神的象征。芒来教授作为牧区牧民家走出的蒙古族学者,创建了内蒙古农业大学马业科学研究与开发应用创新研究团队。在工作岗位上,芒来教授为我区乃至我国马业工作辛勤劳碌,孜孜不倦。十余年来,经过芒来教授的艰苦奋斗和不懈努力,团队创造出了一个又一个辉煌成就。2009年在锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗和鄂尔多斯市鄂托克前旗分别建立了3个蒙古马保种基地(阿巴嘎黑马保种基地、乌珠穆沁旗白马保种基地和乌审马保种基地)。另外,2009年又建立了锡盟白音锡勒草原马场(竞技型新锡林郭勒马培育基地)和呼伦贝尔市鄂温克旗科兴马业苑(竞技型新三河马培育基地)、2010年建立了内蒙古自治区马业协会成吉思汗御马苑(鄂尔多斯市伊金霍洛旗红碱淖尔纯种马繁育基地)、2011年建立了鄂尔多斯市鄂托克前旗走马御马苑,主要培育新乌审马(鄂尔多斯走马新品系)。2010年,芒来教授建立了首个内蒙古自治区马业协会官方网站(蒙汉版,http:/cn.nmgzzqmy.com),受到了国内外广大网友和爱马者的好评。

2000年4月回国以来,芒来教授立足于对蒙古马遗传资源的保护与利用研究,旨在保护蒙古马的优良性状不致丧失,并得到保存和利用;也使我国马业高科技研究紧跟国际前沿一同发展,使我国马业研究水平与国际接轨。该成果2011年已获得全国遗传育种领域最高奖项——“第二届吴常信院士动物遗传育种科技成果奖”。该奖每届在全国范围内只评选1~2名。可见,芒来教授在蒙古马遗传育种研究中作出了重要贡献,得到了全国动物遗传育种同行专家们的充分肯定。另外,芒来教授主持实施的“挖掘蒙古马优异特色基因、培育新品系”研究成果被选入内蒙古科技厅“2011年内蒙古科技大盘点”,“领先科技成果再现内蒙古风采”中。2009年,芒来教授作为倡议者首次建立的“内蒙古马业科学研究与开发应用”创新团队被选入2010年度内蒙古农业大学13个校级科技创新团队支持计划,芒来教授成为该团队的首席科学家。2010年,在芒来教授的参与和努力下,内蒙古农业大学设立了运动马驯养与管理专科专业,并成立了内蒙古农业大学马研究中心,该中心被选入内蒙古农业大学首批组建的11个研究中心之一,芒来教授任该中心主任。在芒来教授的倡导和组织下,于2009年成立了“内蒙古自治区马业协会”和“内蒙古自治区马业发展基金会”,芒来教授任协会的副理事长兼秘书长、基金会的副理事长。在芒来教授的协助指导下,内蒙古自治区马业协会和马业发展基金会于2010年12月2日从美国引进5个品种纯种马共54匹;于2012年3月15日又从爱尔兰和德国引进4个品种纯种马共22匹。另外,在芒来教授的积极努力和争取下,迪拜酋长(国王)赠送给内蒙古自治区1匹世界顶尖级种公马,这匹名叫嘉丽的纯血马身价970万美元。截至2011年,多次参加国际大赛,并获得优异的成绩。嘉丽于2011年10月20日抵达北京,从2012年4月份开始在鄂尔多斯市成吉思汗御马苑纯种马繁育基地参与配种。我们内蒙古自治区历史上第一次拥有了世界顶级种公马。在芒来教授的努力争取和紧密组织下,于2010年在内蒙古农业大学建立了第一个国家农业部马属动物遗传育种与繁殖科学观测实验站,在全国范围内填补了该领域的一项空白,成为“农业部畜禽综合重点实验室”下设的6个野外科学观察试验站之一。并且在国内第一个建立了马业数据库,受到了同行专家们的赞誉和好评。芒来教授马业团队在国际基因银行(GenBank)前后登录了百余个基因序列,给全世界马科学研究者提供了重要的马遗传信息。芒来教授主持完成与正在实施的国家及省部级科研项目共计21项,总经费达1325万元。撰写出版了12部专著和8部教材;在国内外学术刊物上用蒙、中、英、日4种文字发表了总计195篇论文,其中SCI收录论文23篇。

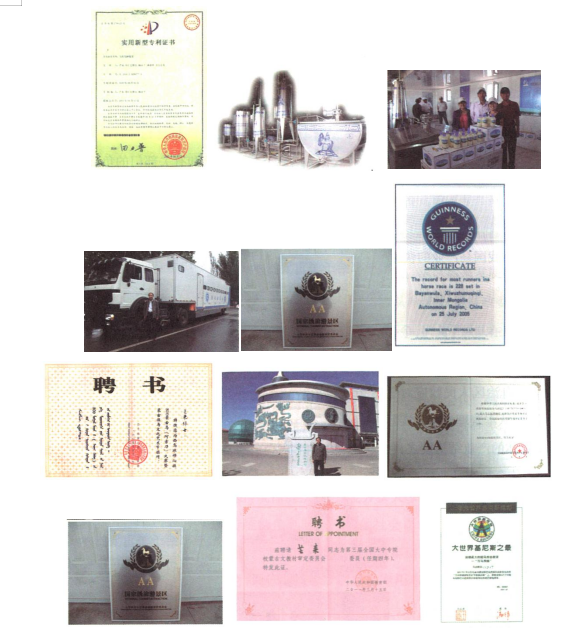

芒来教授亲自设计的全自动不锈钢酸马奶发酵生产装置已获得国家新型实用专利(专利号为201020286777.6),这一成果对推动内蒙古自治区马产业的产业化发展和为农牧民收入的增长提供了新的途径。芒来教授把这套生产设备无偿捐赠给了镶黄旗呼日东高勒嘎查马业合作社和阿巴嘎旗马业合作社各1套,用于生产酸马奶。这不仅提高了牧民收入,同时为草原增添了新的绿色环保传统保健饮品,恢复并扩大了这一民族传统特色乳制品产业的社会影响力。另外,芒来教授参照英国和日本运马车的理论,设计制造了3辆运马专用车,填补了我区历史上没有制造运马车的空白。2008年,芒来教授在家乡设计建立了中国第一个蒙古族马文化博物馆,该馆现已被评为镶黄旗唯一的国家AA(2A)级旅游景点。

芒来教授从2000年开始在有浓厚马文化底蕴的内蒙古自治区各盟市旗县多次举办了不同特色的丰富多彩的马文化推广活动。如酸马奶节、马倌节(包括赛马、套马、驯马等内容)、马文化研讨会、马文化沙龙等形式多样的马文化活动。其中,2005年7月28~31日在西乌珠穆沁旗举办了800匹蒙古马“阿吉乃”大赛,并开展了多项马术活动,如走马、颠马、跑马、30公里耐力赛和马上技巧、拾哈达、拾银碗、套马、驯马表演等,盛况空前,并向吉尼斯世界纪录发起挑战,获得成功。2011年7月12日在美丽的呼伦贝尔大草原陈巴尔虎旗莫日格勒河畔举行了“万马奔腾游牧文化节”,11517匹骏马聚集在美丽而广阔无垠的呼伦贝尔大草原上,场面壮观,前所未有,并被永久地载入吉尼斯世界纪录的史册。在芒来教授的大力推荐下,于2010年4月25日在人民大会堂新闻发布厅,中国马业协会将“中国马都”荣誉称号授予内蒙古自治区以锡林浩特市为中心的锡林郭勒盟。“中国马都”的诞生将成为中国马产业的火车头。

芒来教授在繁重的教学科研的工作下,仍承担着社会工作,现任中国马业协会秘书长、国家畜禽遗传资源委员会及专业委员会委员、农业部马属动物遗传育种与繁殖科学野外观察试验站站长、中国畜牧兽医学会动物遗传育种学研究分会常务理事、内蒙古自治区畜牧学会(第五届)副理事长、内蒙古自治区动物遗传育种重点学科(国家重点培育学科)副主任、内蒙古自治区动物遗传育种重点实验室主任、内蒙古自治区遗传学会副理事长、中国农业大学马研究中心特聘教授、《中国马业杂志》主编、第三届全国大中专院校蒙古文教材审定委员会委员等。

总之,芒来教授在蒙古马保护、利用和产品开发以及马产业建设、马业科学研究、马文化传播推广等领域做出了突出贡献,获得了良好的经济效益和社会效益,并促进了内蒙古自治区马业从传统马业向现代马业的转型,这让全国乃至世界关注内蒙古自治区马业的发展,让政府和有关部门的负责人认识到蒙古马及蒙古族马文化对内蒙古自治区经济、文化的发展起到的重要作用,同时带动了农牧民养马的积极性。在芒来教授参与起草的“关于大力发展我区现代马产业的建议”上,自治区人民政府主席巴特尔,自治区党委常委、常务副主席潘逸阳、自治区党委常委曹征海,自治区人民政府副主席王玉明等领导都给予了重要批示,由此可见自治区人民政府对于马产业发展的关注。芒来教授带领的团队本着理论结合实际的指导思想,开展形成了“产、学、研”一体的产业结构模式,利用现代新理论和新技术应用于马的遗传育种和马业生产中,使我区马产业不但具备了地区特点、民族特色,与芒来教授的专业特长并行,同时也符合内蒙古农业大学以“草原畜牧业为主”的办学特色和办学理念,为我国马产业的快速健康发展提供理论和技术支撑,对马业生产实践具有重要指导意义。