1993年秋,身为中华人民共和国常驻联合国代表、特命全权大使的李肇星同志来内蒙古农牧学院视察工作。院长乌尼同志接待了他。李肇星同志一进会议室,看见玻璃礼品柜中摆放的大量外国友人赠送的礼品,惊讶地说:

“哟!你们这个学校挺开放呀!有很多对外交往吧?”

在座谈过程中,乌尼院长详细地向李肇星同志介绍了学校的创办过程及现状。李肇星同志不时插话,对学院的建设发展给予了充分的肯定,并幽默地说:

“早就知道有这么所学校,你说是内蒙古第一所本科院校,这个我还不知道,但农牧学院我是要来的,我就是从山东农村走出来的,农对农,感情不同,感情不一样嘛!”

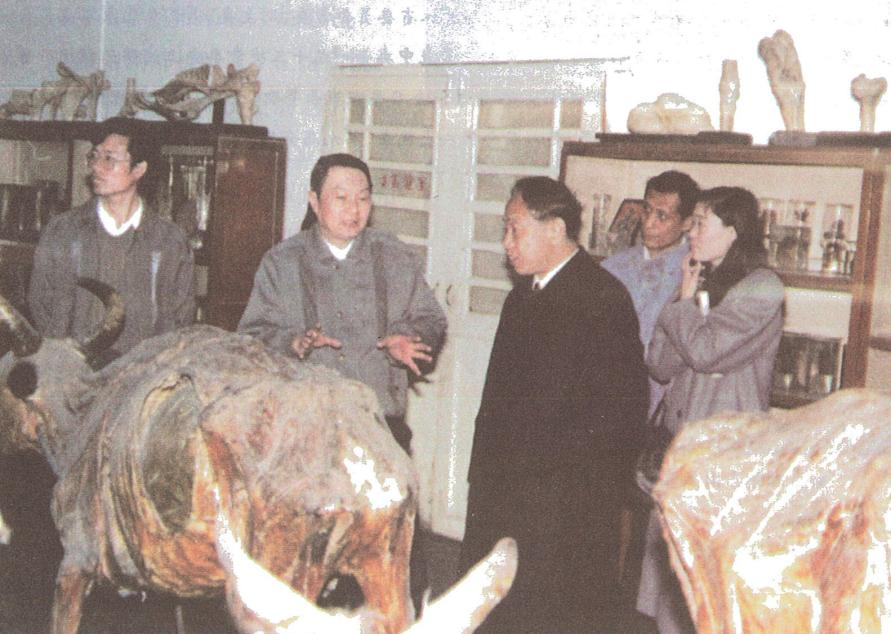

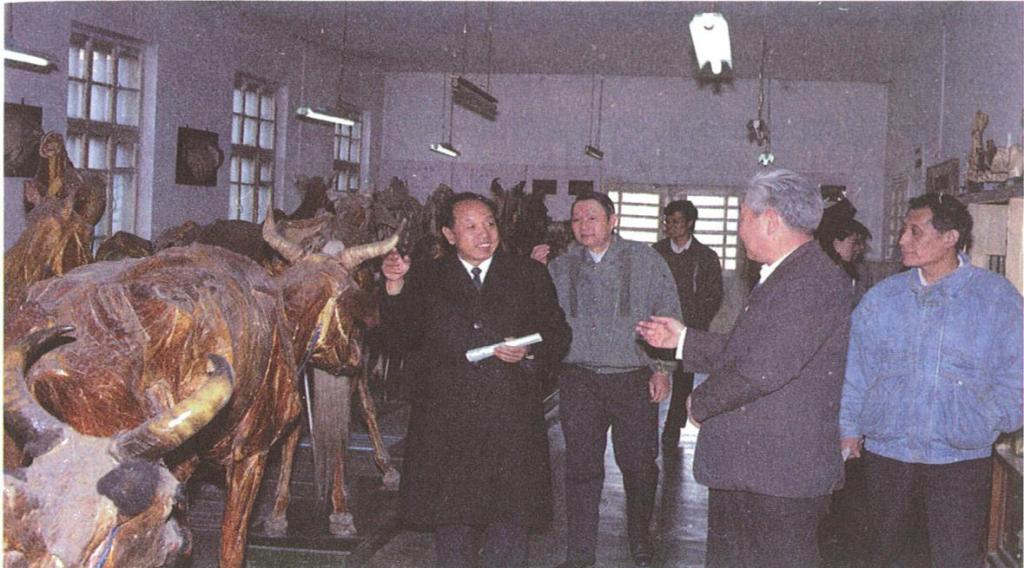

李肇星同志参观动物标本室

说话间,他回头问陪同参观的院长办公室副主任续维国同志:“你是学什么专业的?”“学中文。”“噢,一听就不是这个学校毕业的,出过点书什么的吗?”“出过一本散文集,书名叫《蹄声遏流云》。”“好!书名有诗味,我诗也读,也写,我们是以文会友啦!这校园很美,到处可入诗,不过,你在这里还可以写它的校史、通讯报道、报告文学,我来了,发现这学校需要大力宣传啊!等着看你写学校的东西吧!”乌尼院长把话接过来:“他还是有这个功底的!这是个满族小伙子,我发现的,还在黑龙江请两个老满学专家核对过他的情况呢!”李肇星同志听了特意看了一眼身边的年轻人说:“民族地区,民族大学,这还是民族人才,不,少数民族人才呢!”

当李肇星同志听说乌尼院长是达斡尔族,是达斡尔族中有史以来第一个博士,是在南斯拉夫攻读的学位时,他详细了解了达斡尔族重视人才培养的情况,了解了达斡尔族重视教育的历史原因,并和乌尼院长说道:

“你是位‘洋博士’啦!不过,你们这样好的一所学校要考虑培养博士啊!现在,内蒙古还没有一所培养博士的学校,这不行。多送出去培养一批‘洋博士’,这样,我们就有培养博士的能力了。人才的培养上,我可以通过各国的大使馆给你们联系。一所办了40年的大学应该在培养人上上档次。小平同志去年又讲改革开放,封闭不行,可以这样理解。走出去,学习国外先进的东西,学成‘洋博士’,学成归来,再办好我们的事,这不是很好吗?”

乌尼院长说:“在这方面我们已经做了一些准备,一是学校要发展,现在的校名有问题,束缚发展,准备改成‘内蒙古农牧大学’,‘牧’不能丢掉。二是申报博士点,在后一点上我们是很有希望的,估计年底就会有结果了。”

在谈到专业设置时,李肇星同志说:“你们这里有草原专业是十分必要的。我走过一些国家,像澳大利亚、荷兰、美国、英国等都是畜牧业十分发达的国家,但在保护草场这一点投入也特别大。沙化的根本原因是植被破坏了。内蒙古是有很好的天然牧场,但事物没有不发生变化的。研究这种变化,使其向好的方向转化,这就是学问啊!”

座谈结束后,李肇星同志参观了学校的教学设施。在实验室里,他十分感兴趣地听取了马仲华副教授关于动物干制标本制作过程的介绍,高兴地说:

“我走的学校不多,但在国内外还从来没有见过这样的标本。这些怕是我今天来的一个重要收获啦!学校是要有自己的东西。北大和南开大学我了解得多一点,因为我是他们的客座教授,北大又是我的母校。这两所学校都有自己的东西,自己的特色。这次来农牧学院,确实又看到新东西了,不过,我觉得这么好的标本放在这么简陋的实验室里不太合适,应好好装备一下我们的实验室,把这些在世界上也是独一无二的东西摆进去,让它们为我们这所大学撑门面,多好……另外,刚才我问了问,听口音,你好像是北京的满族,这是多民族的学校啊!你看看,今天见的不是达斡尔就是满……”